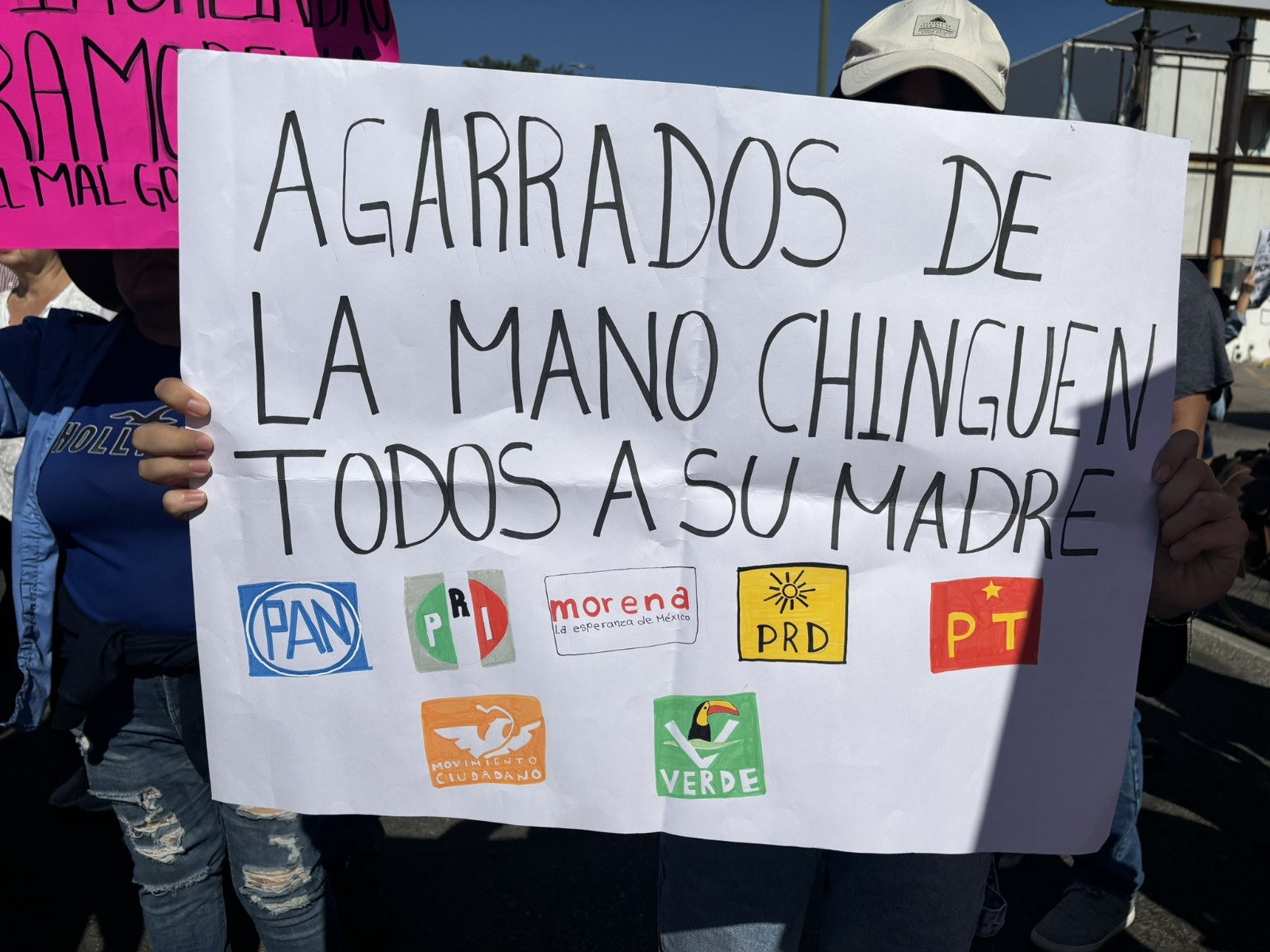

- Mientras el Gobierno insiste en que la transformación avanza “sin miedo”, la COPARMEX —que representa a los patrones de más de 100 ciudades del país— pinta otro retrato: un México donde la extorsión es ley de facto, la impunidad su motor y la ausencia del Estado su mejor aliada.

México amanece cada día con una certeza incómoda: la violencia no da tregua y la extorsión se ha convertido en el negocio más estable del país. No lo dice la oposición, ni algún opinador catastrofista: lo afirma la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el organismo que agrupa a los empresarios de más de cien ciudades del país. En un país donde la violencia se dosifica por semana y los discursos oficiales por hora, las cifras empresariales son una llamada de emergencia, no de atención.

Ernesto Madrid

Desde Tijuana —símbolo de resiliencia, frontera de oportunidades y espejo de urgencias— los 71 presidentes empresariales levantaron la voz para decir lo que el Estado parece empeñado en no escuchar: la extorsión es hoy el delito que sostiene a miles de criminales y arrodilla a miles de empresarios.

No es metáfora. Es un diagnóstico:

– 8,585 víctimas de extorsión en lo que va del año, un incremento del 5.2%.

– En los 43 municipios fronterizos, donde supuestamente hay más vigilancia, el delito creció 15.2%. Y eso sin contar la “cifra negra”: miles que no denuncian por miedo a represalias o por sospecha —cada vez menos velada— de colusión entre autoridades y delincuencia.

El mensaje empresarial es claro: la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en un sistema paralelo de gobierno, uno que decide quién abre, quién cierra, quién invierte y quién abandona su hogar. Un sistema que está vaciando comunidades enteras y ahorcando a las MiPyMEs, ese “motor de México” que los discursos oficiales presumen, pero no protegen.

Ejemplo reciente y doloroso: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuyo impacto social desbordó regiones y profesiones. Un recordatorio de que la impunidad no es una estadística: es un mensaje.

COPARMEX no se quedó en el diagnóstico; lanzó un ultimátum elegante, pero ultimátum al fin:

– Al Gobierno Federal, le exige una estrategia nacional contra la extorsión, de Estado, no de partido.

– A los congresos locales, les pide armonizar leyes y presupuestos para enfrentar un delito que ya es plague económica.

- Al Senado, lo urge a aprobar —sin más pretextos— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.

– A los gobiernos estatales y municipales, los llama a lo básico: depurar policías, profesionalizarlas, dotarlas de capacidad y presencia territorial.

Fue también una advertencia: sin seguridad no hay convivencia, ni economía, ni país posible. Y sin Estado, la extorsión seguirá succionando la vida de comunidades completas.

La COPARMEX promete hacer su parte: diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, pactos por la paz, apoyo a víctimas, redes de denuncia segura y mecanismos para reconstruir el tejido social que el crimen deshace y que el gobierno —por omisión— permite deshilachar.

Pero la frase de fondo, la que debería incomodar en Palacio Nacional, fue otra:

“No vamos a normalizar el miedo ni aceptar la renuncia del Estado a su función esencial”.

En tiempos donde se presume que “vamos bien” y que “el pueblo está más seguro que nunca”, los patrones del país responden con una narrativa más cruda: México no está condenado, pero sí está esperando. Y lo que espera es acción, no conferencias.

Un país cansado de vivir con miedo ya habló. Falta ver si alguien en el poder tiene la cortesía —o la responsabilidad— de escuchar.

@JErnestoMadrid

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

-

Ernesto Madrid

- Noticias